淮北谢师文化新气象:从笔墨传情到科技赋能,家校共育编织温暖教育图景

- 淮北民生

- 2025-05-16 07:15:16

- 154

在安徽淮北这座充满人文气息的城市,教育始终是牵动千家万户的核心议题。近年来,当地家长对教师的感激之情日益升温,从朴实的口头致谢到富有创意的仪式表达,无不彰显着对教育工作者辛勤付出的深度认同。这种双向奔赴的情感联结,正在悄然重塑家校关系的生态。

笔墨传情:传统与创新的谢师之道

淮北市实验学校的教师节曾因一份特殊礼物引发关注——校长石淮生为每位教师赠送装裱精美的硬笔书法作品,以传统艺术形式传递对教育同仁的敬意。这种仪式感十足的表达方式启发了众多家长,他们开始将书法、绘画等传统文化元素融入谢师礼中。有家长耗时月余与孩子共同完成《师恩如海》水墨长卷,用笔触记录教师日常辅导的细微瞬间;也有家庭联合定制"桃李满门"剪纸作品,将三十余名学生的笑脸融入传统纹样。这些创作既避免了物质化倾向,又通过文化符号实现了情感价值的升华。

家校共育:从单向致谢到双向互动

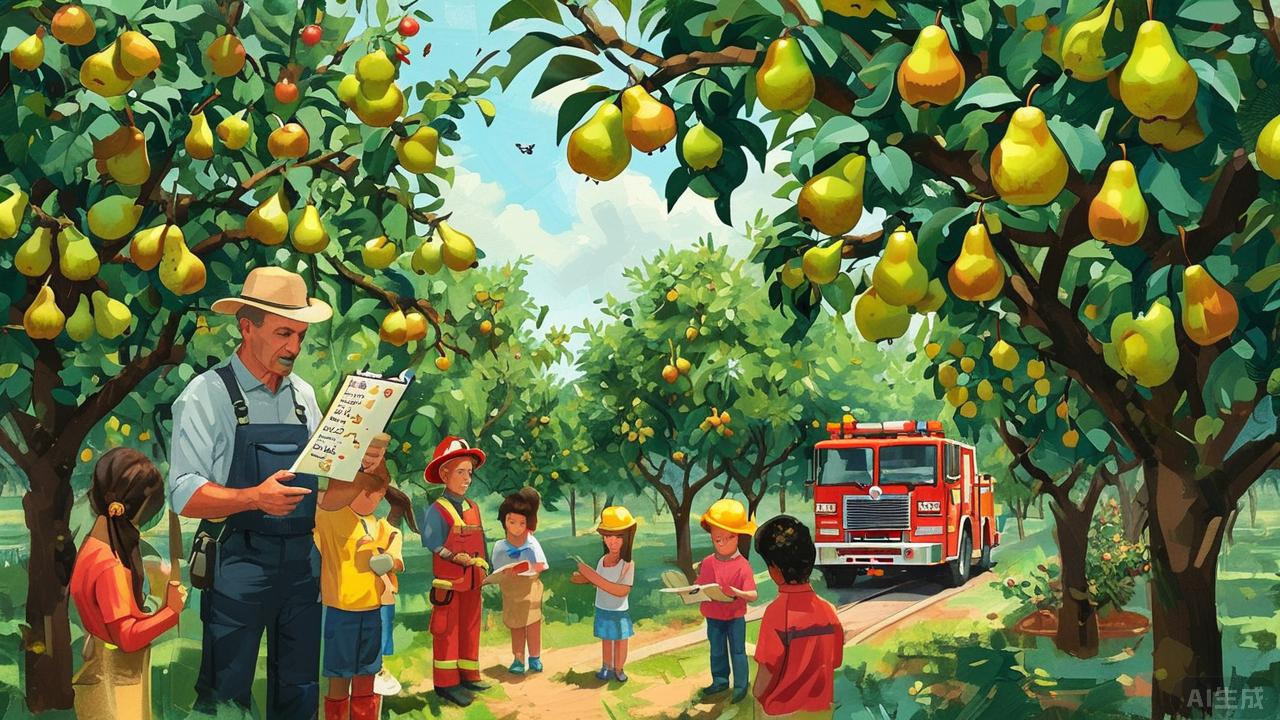

更深层次的改变发生在教育实践层面。淮北市第二实验小学的家长委员会创新推出"一日助教"计划,邀请家长走进课堂参与教学辅助工作。有位经营果园的父亲将生物课搬到自家梨园,与教师共同设计《植物授粉》实践课;从事消防工作的母亲则配合班主任开展安全教育演练。这种角色互换让家长切身感受到教师工作的专业性与复杂性,有位参与者在日志中写道:“原来维持课堂秩序就像同时操控十个失控的无人机,教师们的专业素养令人肃然起敬。”

科技赋能的情感表达新范式

随着智慧校园建设的推进,数字技术为情感传递开辟了新渠道。淮北市第三实验小学教育集团在科技节期间,特别设置"全息投影谢师亭"。学生们通过3D扫描技术生成虚拟形象,录制个性化感谢视频。当教师触发感应装置,空中便会浮现学生鞠躬致意的全息影像,配合AI语音解析孩子们书写的感谢信。这种充满未来感的表达方式,既符合青少年群体的沟通习惯,又以技术创新延续了尊师重道的传统内核。

社区联动的感恩文化培育

值得注意的是,这种谢师文化已突破校园边界,形成社区共建的社会现象。濉溪开放大学在新学员开学典礼上,特别设置"师恩传承"环节,邀请往届学员分享教师改变人生轨迹的真实故事。当地新华书店则推出"谢师图书角",家长可捐赠书籍并附上感谢便签,既丰富了学校藏书,又创造了精神交流空间。这种模式巧妙地将个体情感转化为公共文化资产,正如市教育局干部所言:“当感恩成为可触摸、可流传的社会实践,教育就获得了最深厚的土壤。”

从情感到制度:尊师重教的长效机制

在情感表达之外,淮北正在构建更具系统性的支持体系。市教育局将家长满意度纳入教师评价参考维度,定期开展"最美教育合伙人"评选。有学校建立"教师关怀基金",由家长委员会监督使用,专门用于改善教师工作条件。这些制度化探索使谢师文化超越短暂的情绪波动,形成可持续的良性循环。正如一位从教二十年的老教师感慨:“现在家长送的最珍贵的不是礼物,是他们参与教育时眼中的光。”

夜幕降临时分,淮北某小学的教师办公室依然灯火通明。窗台上摆放着家长悄悄送来的多肉植物,每盆都挂着手写卡片:"请记得浇水的不仅是花朵,还有您自己。"这种细腻的关怀或许正是当代谢师文化的精髓——它不再是单方面的仰视,而是家校双方作为教育共同体成员的相互看见与彼此成就。在这座城市里,每一份看似微小的感激,都在编织着更有温度的教育图景。

本文由作者笔名:淮北新闻网 于 2025-05-16 07:15:16发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: https://www.huaibei.me/wen/276.html

淮北新闻网

淮北新闻网